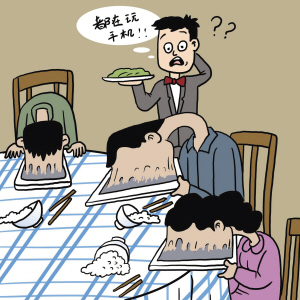

戒掉“电子设备上瘾症”,多陪家人更温馨

虽说科技让生活更美好,但时时刻刻离不开手机等电子设备,却让生活变得不那么美好了,甚至它会成为身边潜在的致命危险。

如今,手机俨然成为“人体新器官”。看微信、刷朋友圈是不少人每天睁开眼做的第一件事。吃饭、走路、坐车、工作,直至睡觉都一直机不离手,如果赶上手机只剩下20%电量,又无法及时充电,就会陷入焦虑,不知要如何才好……

眼看着离春节越来越近,工作在外的朋友,思乡的情绪浓了,归乡的心更切了,待到一家团圆时,可别让手机剥夺了这宝贵而又温馨的亲情时光。

□CFP供图

沉溺电子设备,悲剧屡屡上演

1月3日下午,陕西咸阳的肖女士带着孩子在儿童戏水池内玩耍,但没多久肖女士就发现4岁的儿子不见了,经过大家一个多小时的找寻,最终发现孩子已经意外溺亡。监控视频显示:事发时肖女士正背对着孩子玩手机,并没有发现异常。孩子随后挣扎了约3分钟之后,慢慢沉入水底。因为沉溺于电子设备,类似悲剧在各地屡屡上演。

互联网移动时代,越来越多人患上“电子设备上瘾症”,即面对笔记本电脑、智能手机和平板电脑等电子设备的上瘾症。特点是不停地在智能设备上刷新脸书、朋友圈等社交网站的信息和新闻等行为。患有该上瘾症的人宁愿拿着电子设备尤其是手机长时间上网,也不愿意出去参加社交活动。智能手机的出现,可以说给人们的日常生活带来了巨大变化,让世界变成了“地球村”。然而如今,却面临一个巨大的悖论:尽管手机让人们之间的信息传递更自由,但人与人的距离似乎越来越远了。

“世界上最遥远的距离,不是时空,而是我坐在你对面,你却只低头看手机。”过去逢年过节,亲戚朋友之间相互走动,很是热闹。餐桌上一家老小也有说有笑。当下,无论地铁、公交还是办公室、家里,大伙都保持着高度默契——低头刷手机,更有甚者,热恋中的少男少女,也多是通过手机微信沟通情感,甜言蜜语,真正见了面,反而不知道说什么好。被手机控制捆绑的时候,人们就像一个“电子动物”,没了真实的情感。

“社交人”变成失控“工具人”

“要判定是不是手机成瘾,要看其使用行为有没有对生活造成影响。”北大六院睡眠医学科主任孙洪强教授表示,过度使用手机和手机成瘾是两个概念。喜欢并不能表明是成瘾。判断一个人有没有患“电子设备上瘾症”主要看三个方面:首先是否因为使用手机影响到生活和学习,或者给工作造成失误;其次,用手机的时间是否日益递增,一天基本有多长时间在不停看手机;再者,是否手机片刻都不能离手,没有手机的时候会不会出现焦虑情绪,甚至六神无主。

孙洪强解释,如果因为玩手机,连工作、学业等正事也耽误了,基本可认定已经成瘾。现代人离不开手机,一是为了求肯定;二是为了掩盖自己的缺陷;还有的是为了缓解压力。孙洪强分析,因为手机社交往往有很多赞扬的表情和词语,满足了人们被别人肯定的渴望。在现实世界中,中国人的表述都比较含蓄,不太能面对面地说出直白赞扬的话语。另外,每个人都有缺点,比如有人在大庭广众之下会比较紧张,说话语无伦次,而使用手机微信等社交软件沟通,就不会暴露出这样的缺点。

不过,孙洪强指出,人与人交流的最佳方式还是面对面,手机上的社交软件是没有生命力的,而人与人交流时的语音、语气和语态,能通过面对面的方式体会和感知。孙洪强建议,大家不妨放下手机,多进行面对面交谈,既有利于增进感情,也可以调节过度使用手机的问题。现如今,人们越依赖高科技手段,越容易产生人与人之间的疏离。“手机毕竟只是一个工具,不能让其绑架了我们的生活和工作。”

无论是手机依赖还是手机过度使用都是有一定社会原因的。传统社会是一个熟人社会,而现代社会,人们更多的是孤立的存在。客观上说,人们内心有交往欲,在现实中却找不到倾诉对象,只能在手机上通过虚拟交往寻求慰藉、缓解压力,而虚拟的网络世界恰恰迎合了这种心理诉求。“社会人”变成失控的“工具人”,从而加剧人与人之间的陌生感。

“手机过度使用是多方面作用的结果,与人的性格、现实压力等都有关系。”孙洪强表示,人在面对现实中的巨大压力时,手机可以是人转移这种压力的手段,但逃避现实只是权宜之计,不能解决问题。

尽管关于手机成瘾并没有明确定义,但事实上这种情形的确存在。互联网使用障碍已经开始被美国精神病学协会进行深入研究。因为行为和物质一样会使人上瘾,介于许多人都会频繁检查自己的手机,不难想象手机成瘾已经成为社会普遍存在的问题。

智能手机导致“数码痴呆症”

我们对于手机的依赖度到底有多高?一份《智能手机依赖度调查报告》显示,每天有高达12.4%的人使用手机时间超过6小时;有近一半的人过了半夜12点还放不下手机。值得注意的是,90后重度手机依赖者超越80后,甚至未成年的00后也开始加入“手机依赖大军”。触目惊心的数据背后,是手机依赖症患者的种种不适。

长期依赖手机等电子设备来记忆,确实会导致人们记忆功能减退。比如说电话号码、家人或朋友生日等重要日期和数字信息。北京大学第三医院神经内科主任医师沈扬教授表示,大脑的记忆力是人类一项很重要的技能,它需要不断地练习,如果长期不使用而依赖电子设备的话,记忆功能就会下降。电子产品会不停地向大脑发出信息,过多地刺激会耗尽大脑的自然运作能力。实践表明,人们越经常使用大脑记忆,记忆力就会越好。现在伴随着科技的发达,人们借助于电子设备进行记忆,不用再记地图,随便到哪都用导航,一旦大脑不再主动或被动记忆了,记忆力减退就成了必然的趋势。此外,智能手机等电子设备貌似能帮人高效利用“碎片时间”,可大多数时候这只是假象。用5分钟、10分钟刷微博、看新闻,得到的都是简单的结论或片面的分析,而不是深度阅读与思考,这完全扭曲了“合理利用碎片时间”的初衷。因此,专家建议,数码设备使用者应当养成勤用脑、深度阅读和思考的习惯,同时建立并保持有意义的社交,放弃无用的信息接收方式等。

此前有调查显示,手机依赖症对手机使用者的身心健康造成了极大的损害。“键盘手”、腱鞘炎、颈椎疼痛、视网膜脱落和黄斑病变等病症的患者,很大一部分是“低头族”。长时间使用手机,造成局部肌肉酸痛,骨骼的生理曲度发生改变,不知不觉视力下降、头晕头痛等症状接踵而来。另外,使用智能手机会扰乱荷尔蒙分泌,孙洪强建议,在睡前一个小时就要关闭手机,让自己的神经系统放松并进行睡眠校准。

让手机回归工具本质

与其说人们是被手机所奴役,不如说是被手机背后的商业模式所影响。这些客户端的开发商不断利用手机这个媒介平台,去满足和迎合人们的需求,实现其商业价值。

无论对于心理健康还是身体健康,有意识地减少手机使用或是一个好的方法。孙洪强认为,除非你的确需要随身携带手机,在家时就把手机放在另外一个房间,在工作时就把它放在包里。不要把手机放在床上或者躺在床上使用手机。智能手机是有益有趣,但当它影响到我们的生活时,就需要适可而止。

要合理地使用手机,回归现实的人际沟通,需要多方努力。一方面,需要对手机这一现代通信工具有全面的定位评估,另一方面,也需要重拾一些渐渐被抛弃的生活习惯,比如全家坐在一起面对面交流等,这个过程不仅需要一个个具体的人来完成,还得让社会用一种平和的节奏运行,要达到这个目标,需要整个社会有深刻的改造、变革,而这注定是一个循序渐进的过程。

社会学家顾骏也表示,人们原本是为了将零碎的时间利用起来才会不放过手机提供的信息,可是到了最后,却沉迷于手机,把整段整段的时光变成了碎片化时间的集合,其实并没有达到好好利用时间的目的,也没有更全面地掌握信息。更有甚者,因为要看手机而忽略了自己本来要做的工作和生活,从而导致了一些悲剧发生。适当地依赖手机,是科技手段改造社会的正常表现,但是过度依赖手机,甚至为了手机忽略其他,那就需要自我调节了。

“低头族”

坐对和睡对很重要

【阅读延伸】

“低头族”

坐对和睡对很重要

近期,有条微信热文刷爆朋友圈:《10岁女孩的颈椎突然折断了,这件事你家孩子也在做!》。文中报道台州10岁女孩盈盈喜欢长时间低头玩手机,有一天她猛一回头,突然“咯哒”一声颈部剧痛,不能转侧。盈盈的接诊医生应有荣介绍,长期低头玩手机和看电视的身体姿势违反了颈椎生理曲线,导致她颈椎变形。

针对这一案例,广东省中医院大骨科主任林定坤说,“低头族”最先伤害的就是颈椎。在正常情况下,人的颈椎像“反C形”,形成向前凸的弓形,而颈后部的肌肉就像弓弦。长时间低头,会使得弓弦处于紧绷状态,颈部肌肉劳损,颈椎因受力不平衡容易引起颈椎病。

现在到处可见低头60度玩手机的人,但是这个姿势,颈椎所承受的压力比垂直时多出约4倍,60磅(约27公斤)的重量相当于给颈椎挂上了两个超级大西瓜。

除了长期低头看手机,许多“办公族”需要长期坐在电脑前,也容易引发腰痛等腰椎疾病。“可以说,腰椎病是从肌肉受损开始的。腰椎周围肌肉组织在受损或者无力为腰椎、脊椎分担支撑力之后,腰椎、脊椎就更容易病变。”林定坤说。

应对绝招

1.坐对。正确的坐姿,应该手肘、腰椎、膝盖三个位置都是90度。平时在办公室,可将电脑显示屏放到与自己视线水平的位置,把键盘尽量放低到手能够垂下来的位置,保持上身笔直,从而减少脊柱的受力。

2.睡对。选择合适的枕头,对于颈椎十分重要!合适的枕头,侧睡时枕头的高度应该与单侧肩宽相同,从背后看,颈椎成一条直线。

3.健体八段功。林定坤结合太极拳、八段锦等武术精华,创造了“健体八段功”。针对“低头族”和“久坐族”,林定坤推荐了“双手托天理三焦”和“弓步挺腰大挥手”两式,能够活动肩关节、髋关节和膝关节,缓解颈肩部肌肉酸痛和防治腰椎间盘突出。腰部不适的人,注意平时提重物时不要弯腰,应该先蹲下拿到重物,然后再慢慢起身,尽量做到不弯腰。

(本版据《科技日报》、《南方日报》)