老虎财经 王雪微 向Ta提问

海外经济L型,股市表现怎么走?

股市多J型表现,初期靠宽松,后期靠转型。

经济 L 型筑底,股市 J 型增长。

来源:招商证券

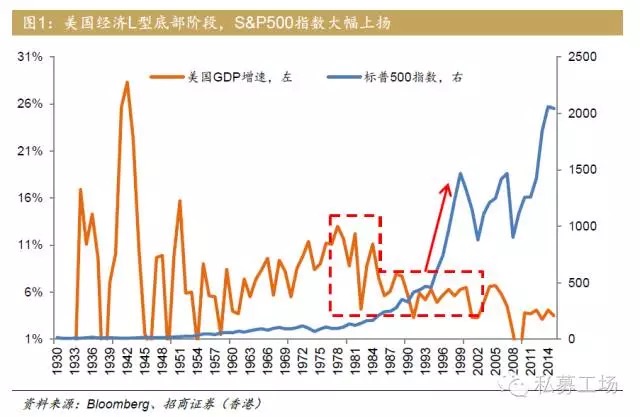

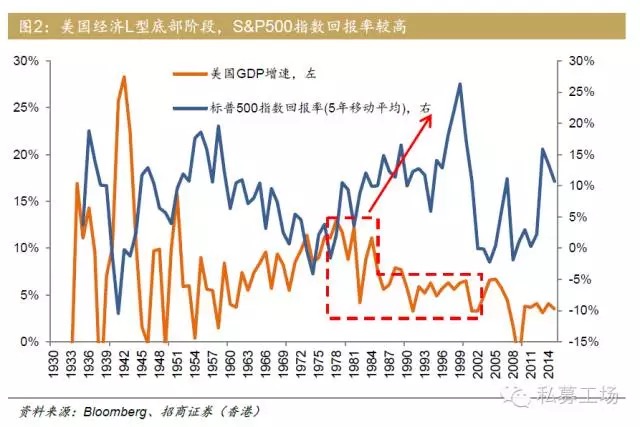

从海外经验来看,虽然经济增速下了一个台阶,进入 L 型底部,但股市的表现都在该阶段初期呈现 J 型。1978-2000 年间,标普 500 指数从 96 点上升至 1,320 点,CAGR 达到 12.6%。从 5 年移动平均年回报率来看,该阶段基本保持在双位数以上,平均在 14%,并呈上升趋势,在 2000 年达到最高的 26%。

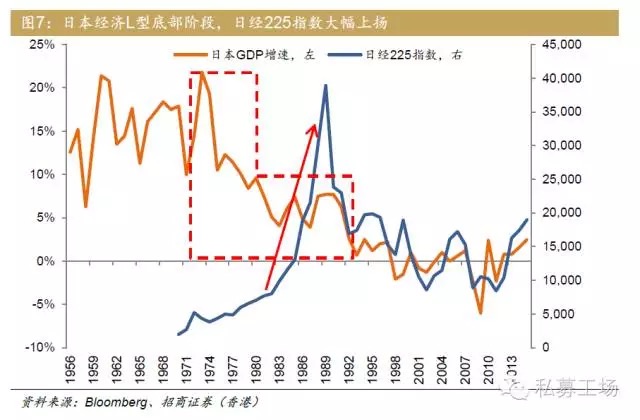

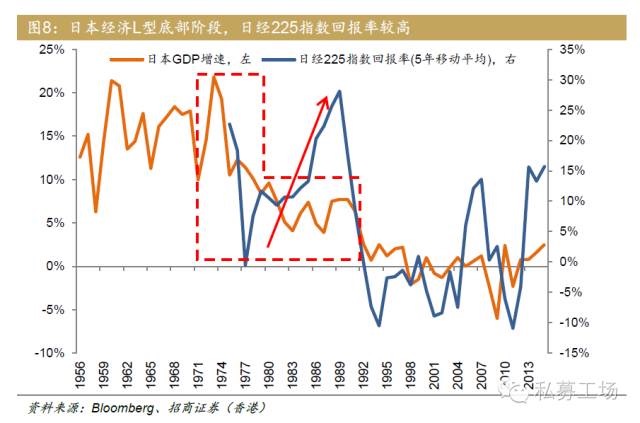

如若从 1991 年 L 型底部开始看,其后 10 年 CAGR 达到14.9%,5 年移动平均年回报率平均达到 18.5%。从行业来看,在 L 型底部阶段,标普 10 个一级行业指数均表现正增长,其中信息技术及金融 CAGR 超过 20%。公用事业及原材料相对较低,但也超过 5%。日本经济在 1979-1989 年间也呈现 L 型筑底阶段,日经 225 指数在该阶段 CAGR 达到15.5%,5 年移动平均年回报率平均达到 18.9%。

宽松货币环境成为股市短期推手

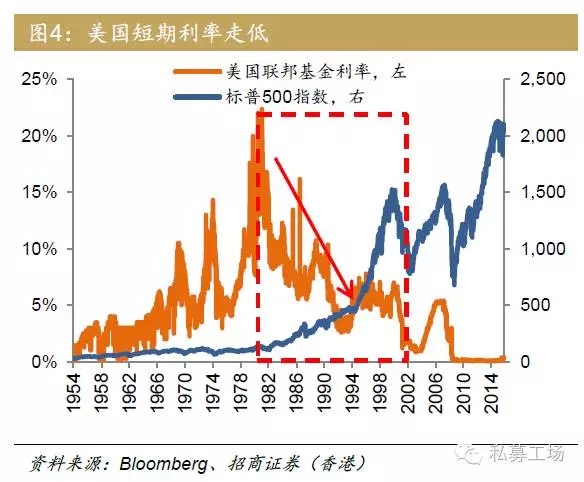

经济 L 型,股市则在同一阶段形成 J 型走势,究其原因,宽松的货币政策为幕后推手之一。美联储为控制通胀及稳定美元,在 80 年代初将联邦基金利率提高至 20%以上。其后整体趋势为下行降息,在经济转型阶段提供宽松货币环境,防止过快下滑。

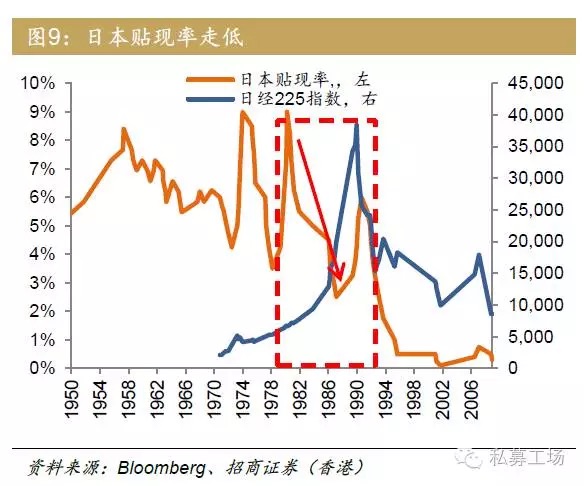

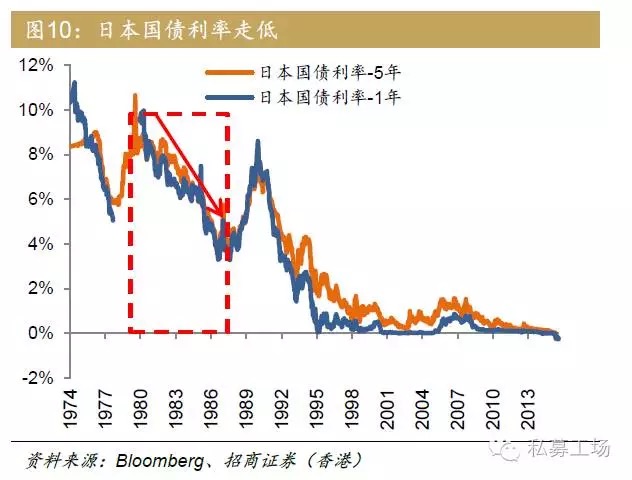

1991 至 2000 年期间,利率平均在 5%左右,与之前相比维持在低利率环境。日本央行贴现率在 1980 年三月达到 9%的高点之后,一路下降至 3%左右。国债收益率也从 8%降至 4%左右。宽松的货币环境及无风险利率的下行为股市的上涨创造了良好的条件。

L 型筑底中经济转型才是股市长期催化剂

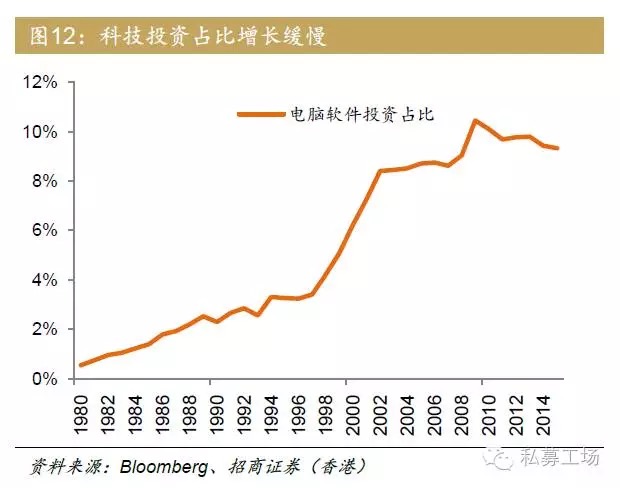

经济增速换挡初期股市的繁荣,主要是由货币政策刺激所致。一旦政策转向,利率上升,股市积累的泡沫就会被戳破。美国和日本的区别在于,美国在 L 型筑底阶段积极发展科技,多余资金主要进入了通讯,互联网,计算机等行业,从而完成了经济转型。

而日本在经济换挡时并未进行产业结构调整,刺激政策则是推高了地价及楼价。而泡沫破裂后,日本经历了失去的十年,股市也一蹶不振。而美股在经历多次危机后,仍能屡创新高。

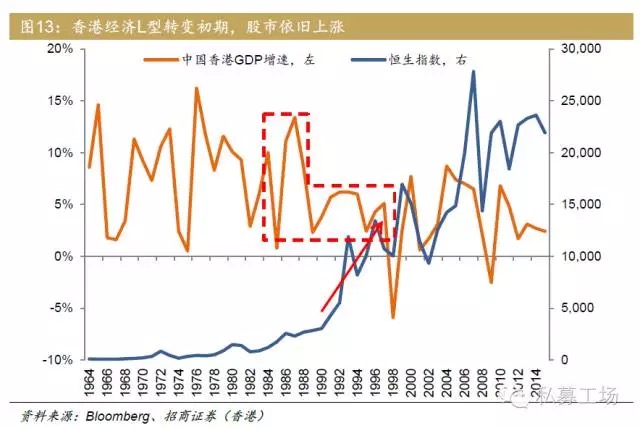

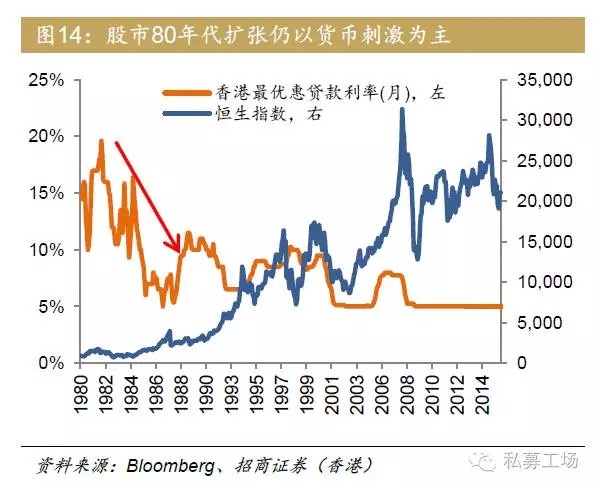

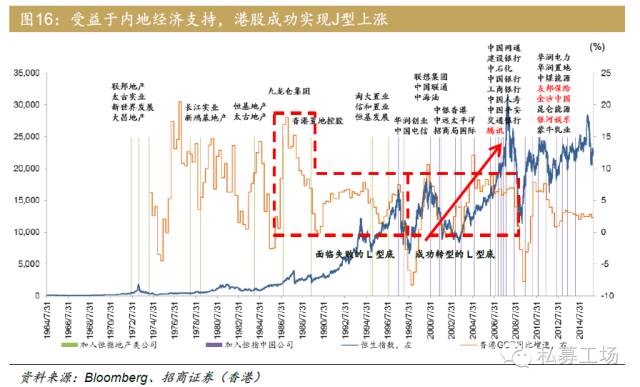

港股在香港经济及内地经济 L 型筑底中的表现

香港经济经历过两个阶段的 L 型筑底。第一阶段,香港并未在轻工业及出口衰弱的背景下积极转型,房地产在宽松货币政策下一度成为支持经济及股市的支柱产业。虽然股市仍是上涨,但 L 型经济筑底面临失败的风险。第二阶段,随着中英联合声明的签署及 97 年香港回归的临近,两地关系逐渐破冰,香港经济在内地经济腾飞的支持下经历了真正的 L 型筑底。港股市场越来越多的反映中国经济的发展。自 1997 年香港回归至 2008 金融危机以前,恒生指数 GACR 约为 10%。

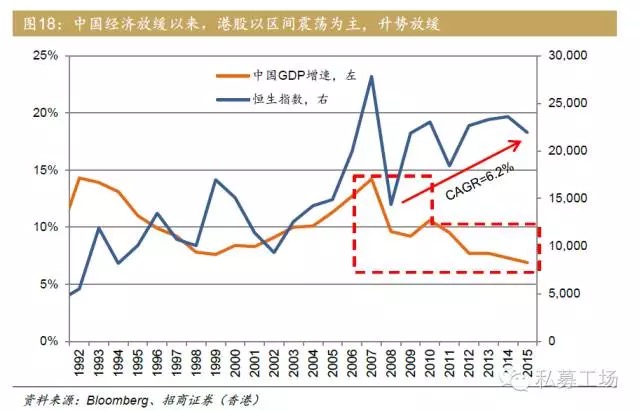

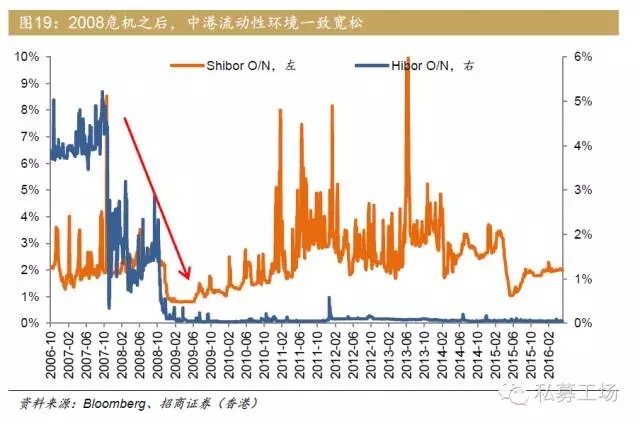

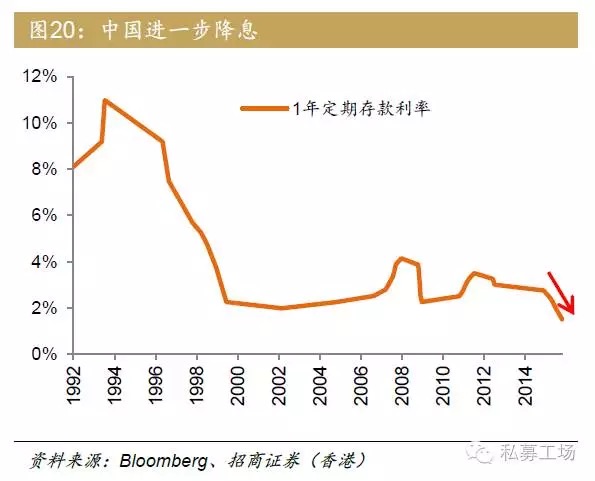

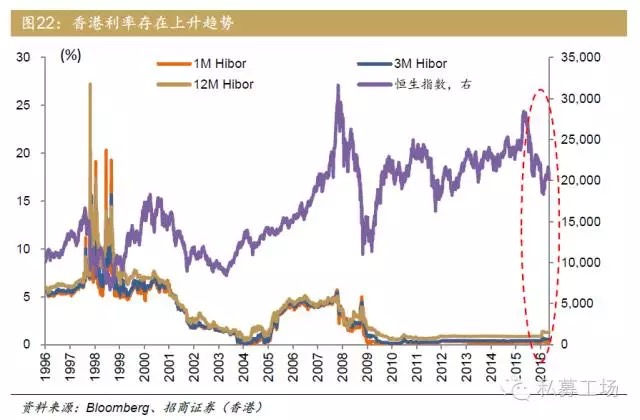

2008 年金融危机之后,中国经济增速从最高 14.2%跌落至 9.2%,实际上也已经开始 L 型的下行走势。而在这之后,全球主要经济体采取了一致的宽松货币政策,中国与香港的货币环境一致,都处在降息及释放流动性的周期中。而港股也再次在全球扩张性政策刺激下一路波动走高,恒生指数 2008-2015 年 CAGR 为 6.2%。

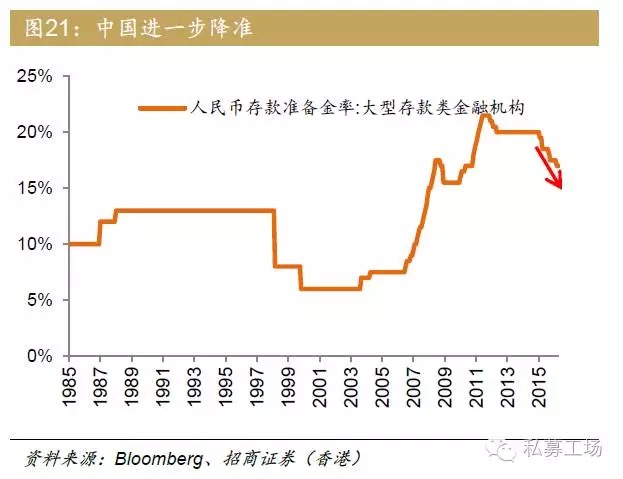

中国经济未来 L 型筑底可能会有与之相适应的的货币环境作为支持,但国内的流动性进入香港的渠道并不完全畅通。另一方面。由于联系汇率制,港币的流动性却与美元直接相关,而美元目前正在加息周期中,流动性环境未来将趋紧。港股在中国经济经历 L 型探底及港币流动性未来潜在趋紧的环境下,目前并不存在如历史般以流动性驱动的上涨基础。

未来港股的上涨动能,主要取决于中国经济在 L 型筑底过程中,能否成功推进类似里根经济学的供给侧改革,转变旧的发展方式,在改革过程中提供适当流动性支持,以提高全要素生产率为目标,而不是仅仅依靠流动性支撑短暂的繁荣。

中国经济未来增长为L型的观点近期被中央媒体广泛宣传,代表了中国未来经济发展的大方向。从海外发达经济体的发展历程来看,基本都经历过从高速增速转变为中速,最后步入低增速甚至衰退三个基本阶段,并且在每个阶段都停留过较长的时间。因此,中国经济增速L型筑底,由高速转变为中速的换挡,也是经济发展规律中的必然阶段。

美国

从美国经验来看,其GDP增速在1978年达到13%后,呈现一路下滑趋势,在1991年达到3.3%的最低点后,其后十年基本维持在5.5%的水平。进入2000年后,伴随着2001年互联网泡沫破裂及2008年次贷危机,2000-2015年平均GDP增速降至3.8%。因此,可以认为,美国1978-2000与中国目前所提的L型走势较为相似,而自1991年后的10年可认为是L型的底部阶段。

然而,经济L型并不代表股市也是L型。1978-2000年间,标普500指数从96点上升至1,320点,CAGR达到12.6%。从5年移动平均年回报率来看,该阶段基本保持在双位数以上,平均在14%,并呈上升趋势,在2000年达到最高的26%。如若从1991年L型底部开始看,其后10年CAGR达到14.9%,5年移动平均年回报率平均达到18.5%。

从行业来看,在L型底部阶段,标普10个一级行业指数均表现正增长,其中信息技术及金融CAGR超过20%。公用事业及原材料相对较低,但也超过5%。

经济L型,股市则在同一阶段形成J型走势,究其原因,宽松的货币政策为幕后推手之一。美联储为控制通胀及稳定美元,在80年代初将联邦基金利率提高至20%以上。其后整体趋势为下行降息,在经济增速下滑阶段提供宽松货币境,防止过快下滑。1991至2000年期间,利率平均在5%左右,与之前相比维持在低利率环境。无风险利率的下行为股市的上行创造了良好的条件。

七十年代开始,凯恩斯主义经济学扩张性的总需求管理在增长低迷的时期导致了物价快速上涨,形成了滞胀。而通胀长期又抵消了短期低利率的刺激作用,导致利率中枢上移。1980年初上任的里根总统推行了里根经济学的经济复兴计划,通过紧缩货币供给,减少赤字及减税等措施,在就职的前两年主要先控制通货膨胀,重塑美元信心。

1981年通货膨胀率从1980年的15%下降至9%。大宗商品价格及通胀都得到有效抑制。美元稳定之后,利率快速下行。结合减税等措施,私人部门投资得以增长,实体经济的信心得到恢复。对于美股来讲,从八十年代开始的牛市在无风险利率下行后估值首先得到提升,而之后实体经济恢复之后所带动的企业盈利增长则形成了长达20年的慢牛格局。

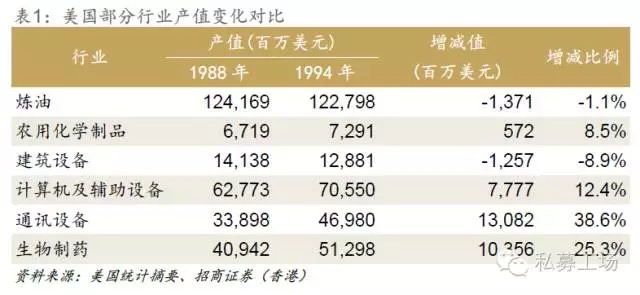

美国90年代随着经济增速下滑所进行的科技转型成功也是推动美股牛市重要因素之一。90年代以来,美国制造业的重心开始从传统制造业向高科技制造业转型。传统的炼油、农用化学、建筑设备等都出现下滑。而计算机、通讯、生物制药等则出现快速上升。

经济转型中,除了财政,货币等宏观政策,最主要的是对科技创新的大力支持,才导致了美国以科技为导向的转型成功。克林顿政府时期创立的国家科技委员会(NSTC)由克林顿亲自担任主席,用来为明确的科技发展目标进行投资。美国政府可以说是当时科技进步的最大创造者之一。

90年代,美国研发投入占GDP比重稳定在2.5%。其中, 联邦政府对研发的投入占1/3以上。在基础研究领域,联邦政府的经费投入接近60%。从世界上看,美国是研发投入最多的国家。1992年,美国研究与开发的投资总额超过1,600亿美元,远高于日本(700亿美元)及德国(400亿美元)。

但仅仅停留于政府的科技创新并不能带动产业的升级。将基础研究成果向私营部门转移则是社会分项科技成果及其商业价值的重要步骤。因此政府机构加强了成果转移力度。1994年联邦机构箱私营企业发放的技术专利许可证已经较1992年翻了一番,专利许可证费收入增长77%。

在推动科技创新的同时,刺激科技产品的需求及培养市场都是的科技转型的土壤日渐肥沃。除了政府每年花费大量资金购买高科技产品,推动办公信息化,自动化,还对购买和使用高科技技术产品的企业提供补贴及免税政策。信息产业的基础设施建设也是推动市场需求的重要手段。

1993年克林顿政府制定了《国家信息基础设施计划》。同年,美国商务部制定了《电信信息基础设施援助计划》。美国政府逐年加大对信息产业的投资力度。1996年,信息产业投资已是其他工业设备投资的1.6倍,占美国企业固定资产投资总额35.7%。

日本

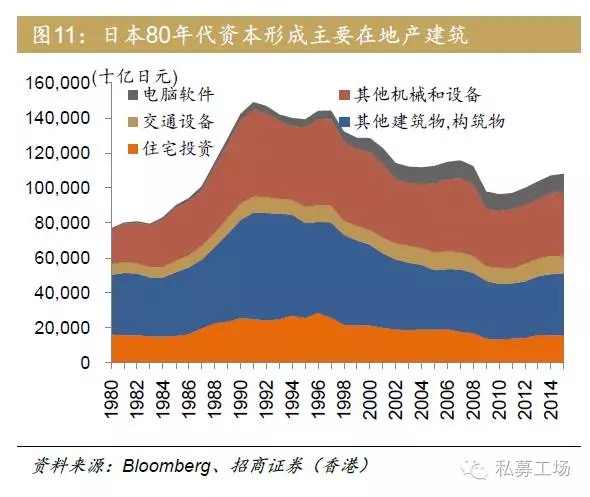

日本作为亚洲较早起步的经济体,其经济增速在经过六十年代超过20%的高速增长后,在七八十年代逐渐下降到高单位数的增长,也基本呈现了L型的发展趋势。在九十年代后,增速再降一个台阶,基本维持在2%以下的增长。若从1979年增速首次降至10%以下作为L型底部的开始至1989年作为结束,日经225指数在之后的10年CAGR达到15.5%,5年移动平均年回报率平均达到18.9%。

日本股市也呈现了经济增速L型探底,但股市去呈J型上涨,低利率环境仍然是重要因素之一。结合美国七十年代的滞涨,扩张性刺激政策已经使得美元霸主地位开始动摇。1985年的广场协议,促使日元经历了一轮大幅的升值过程。日本央行只能释放大量的流动性用以应对。

日本央行贴现率在1980年三月达到9%的高点之后,一路下降至3%左右。国债收益率也从8%降至4%左右。于是大量廉价货币开始流入土地、个人住宅等不动产,日本国内兴起了投机热潮。而银行则以不断升值的土地作为担保,向债务人大量贷款。宽松的货币环境及无风险利率的下行为日本股市的上涨创造了良好的条件。

美国和日本的经济都经历了L型的探底阶段,在经济由高速转为中速增长时,政府及央行均采取了积极的货币政策来阻止经济下滑,这对股市来说是一个极大的利好,因为股市不仅是经济的晴雨表,更是多余流动性一个较为容易的出口。经济增速换挡初期股市的繁荣,主要是由货币政策刺激所致。而一旦政策转向,利率上升,股市积累的泡沫就会被戳破。

美国2000年及2008年的股灾,日本90年代初的股灾,都伴随着前期宽松货币政策的收紧及利率的上升。日本与美国的区别在于,当时除了日元大幅度升值外,日本经济还面临着产业结构调整的问题。在经济换挡期,日本也面临传统行业去产能,经济转型升级的需求。但泡沫经济使得本该在80年代出现的通货紧缩局面推迟到了90年代。而在80年代并未对产能过剩的行业进行压缩调整,寻找到新

的经济增长点,最终导致了失去的十年。

香港

失败的L型并未发生

香港经济自五六十年代起高速发展。随着内地大量资本,设备及人才的进入,结合银行系统的贷款支持,香港本地轻工业得到较快发展。香港从单纯的转口港向工业化时期转变。随着贸易全球化的兴起,以出口为导向的工业发展吸引了大批国际金融机构涌进香港。有限的土地供应结合大量资金的聚集,香港楼市进入70年代黄金发展时期,同时也是泡沫积累的时期。

随着1973年石油危机的爆发,及贸易保护主义的抬头,作为实体经济支柱的轻工业受到了严重挑战。本港产品出口面对很大的困难,加上香港前途问题令投资者信心大减,香港经济活力在70年代末已经出现了减弱迹象,但房地产市场依旧在扩张性的货币政策下维持着虚假的繁荣。

而随着1980年里根总统上台及其施行的以控制通胀为主要目的的紧缩货币政策,港元利率亦大幅飙升。1981年,香港最优惠利率升至20%的历史高水平,楼宇按揭利率更升至21%。香港地产泡沫随着利率上升而破裂。香港经济在80年代初落入冰点。而在此时,香港并未在轻工业及出口衰弱的背景下积极转型,L型经济面临失败的风险。

成功的L型转变

但香港经济真正的L型转变比预想的要来的要晚一些,并且在该过程中成功转型。1984年中英联合声明的发布,为香港未来的发展指明了方向,同时又打开了一扇面朝北方的大门。因禁运而停止近30年的两地贸易逐渐破冰,香港的转口贸易重新兴旺起来。

同时,香港的制造业大举内迁,并且在内地成百倍的扩张,由原来的小型企业发展成具有规模及人力成本优势的大中型企业。在香港运营的贸易公司,普遍在内地华南地区兼营制造业。随着香港制造业的大规模内迁,香港逐渐转型为今天以金融服务业为主的经济结构,成为中国“走出去,引进来”的桥梁。其L型的发展是建立在中国改革开放,经济腾飞的基础上,与内地经济唇齿相依。

港股市场随着大量中资,尤其是国企赴港上市,越来越多的反映中国经济的发展。大量中资金融股,能源股,航运股成为2000年后股市上涨的主要动力。因此,港股市场仍然经历了J型上涨。自1997年香港回归至2008金融危机以前,恒生指数GACR约为10%。

港股目前有超过60%的公司市值来自中国,与中国经济增速直接相关。2008年金融危机之后,中国经济增速从最高14.2%跌落至9.2%,实际上已经开始L型的下行走势。而在这之后,全球主要经济体采取了一致的宽松货币政策,中国与香港的货币环境一致,都处在降息及释放流动性的周期中。

而港股也再次在扩张性政策刺激下一路波动走高,恒生指数 2008-2015年CAGR为6.2%。而港股市场的长期发展,并不会建立在经济L型筑底过程中扩张性政策之上。即使因为利率下行,扩大赤字等刺激措施的作用,股市短期受资金推动上扬,但实体经济并未成功转型至可持续的发展模式上时,股市的繁荣也只是昙花一现。

中国经济未来L型的增长可能会有与之相适应的的货币环境作为支持,但该货币环境是以人民币为基础的,目前来说并非完全自由流通货币。国内的流动性进入香港的渠道并不完全畅通。另一方面。由于联系汇率制,港币的流动性却与美元直接相关,而美元目前正在加息周期中,流动性环境未来将趋紧。

就目前情况来看,港股在中国经济经历L型探底及港币流动性未来潜在趋紧的环境下,目前并不存在如美日般以流动性驱动的上涨基础。同时也不存在积累泡沫形成危机的可能。未来港股的上涨动能,主要取决于中国经济在L型筑底过程中,能否成功推进类似里根经济学的供给侧改革,转变旧的发展方式,在改革过程中提供适当流动性支持,以提高全要素生产率为目标,而不是仅仅依靠流动性支撑短暂的繁荣。

另一方面,作为主要反映中国内地经济的港股市场在流动性的支持方面,人民币还需要发挥更大的作用,使得股票市场的资金支持与经济周期相一致。这就需要在人民币汇率稳定的前提下,进一步开放人民币流动渠道,在内地流动性充裕时,能够及时补充香港流动性,或者通过香港出海。过去20年,香港已成为内地吸引海外投资,对外融资的主要窗口。而香港未来的转型定位,需要不断适应全球经济发展的变化,成为中国资本出海的港口。

投资评级定义

想了解更多财经相关信息,请关注我们的微信订阅号环球老虎财经【laohucaijing01】,每日为您解读财经实时热点。

版权申明:本文由作者授权或独家投稿给环球老虎财经发表,并经环球老虎财经编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(环球老虎财经)及本页链接。