近日,资深媒体人、人民网舆情监测室主任舆情分析师刘星星所著的《廉政舆情观察》一书由人民日报出版社出版发行。《廉政舆情观察》是研究十八大以来党整顿吏治、进行廉政建设的创新之作,由专业的网络舆情研究者著述为国内首创。

刘星星,系人民网舆情监测室教育培训中心总督学、主任舆情分析师。《网络舆情》杂志专栏作家,人力资源与社会保障部网络舆情分析师职业培训专职讲师。长期致力于纪检反腐、领导干部媒介素养、政务新媒体应用、网络舆情生态、互联网行业发展等领域的课题研究。发表和直供相关研究成果及舆情内参百余篇。

著作由全国政协委员、人民日报社原副总编辑、中国互联网发展基金会理事长马利作序,知名制度反腐学者李永忠、中央政法委政法综治信息中心主任陈里、人民网舆情监测室秘书长祝华新等领域内知名人士着力推荐。

人民网舆情监测室《网络舆情》杂志负责跟踪吏治、反腐动态的专栏作家,刘星星同志撰写了一系列反腐类舆情专项报告及文章集结成书。本书是其针对当代官员腐败现象的舆情专题研究成果,凝聚了作者对互联网时代舆情传播规律的探索和把握,翻读过后或许有意外的惊喜,相信不会让读者失望。——全国政协委员、人民日报社原副总编辑、中国互联网发展基金会理事长马利,摘自书序《反腐舆情:建构中国吏治的历史坐标》

《廉政舆情观察》将一系列反腐类舆情专项报告及文章集结成书,尽力剖析腐败与反腐斗争中舆情发生、发展、演变的原因、规律及社会机理,力图通过对现实问题的真实折射,传达反腐的功夫同样在案外的道理。我相信,在廉政舆情的助推下,制度反腐同权利反腐有机结合之日,将是腐败被遏制在可能的最低限度之时。——制度反腐学者李永忠

新媒体拉近了领导干部与人民群众的距离,我们要坦然接受舆论监督,更要利用新媒体传播共产党人清廉无私的政治形象。廉政舆情就像一面镜子,提醒我们时刻“正衣冠”、“红红脸”、“出出汗”。——中央政法委政法综治信息中心主任陈里

“天下难治,难治者官也。”廉政舆情是近年来网上热点之一。本书用互联网大数据测量十八大以来整顿吏治的成效,展示了体制的修复功能和对民意民心的聚合力,同时也是舆情实证研究的优秀样本。——人民网舆情监测室秘书长祝华新

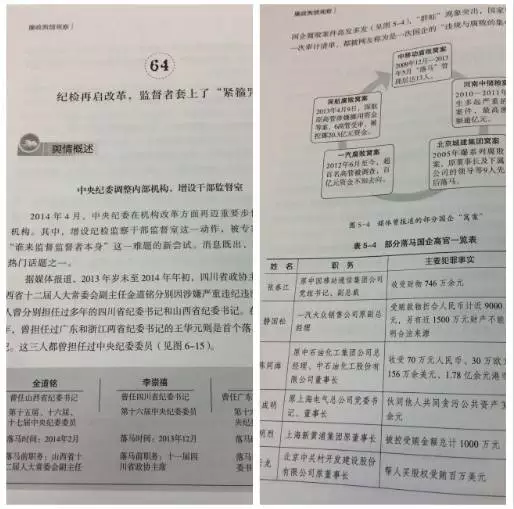

全书对六大类70个典型案例进行了“网络舆情”视角的深入剖析:既有对腐败存在的背景、形式、根源的客观分析,同时对防治腐败的有效对策进行了深入探讨。通过本书也能对互联网时代舆情传播规律“管中窥豹”,作者引入大量互联网数据和主流舆论观点,内容详实、生动、深刻,研究视角新颖、独特、全面。

70则反腐典型案例,读来饶有趣味:家庭式腐败,一损俱损,一荣俱荣;政府采购的“人傻钱多”,只买贵的不买对的;腐败现象年轻化,警惕权力的“少年漂流”;“离婚保证书”频现,权力在出轨;不雅照隐约成反腐利器,美色为何频夺公权贞操?“雅贿”,风雅背后的腐败新变种……

书稿依托人民网舆情监测室自身资源优势获取到的境内外媒体监测数据,使得案例在数据分析上更具权威性、准确性。

书中内容与编排样式

作者后记

正确认识廉政舆情的双重价值

十八大以来,以习近平为总书记的新一届党中央和政府励精图治,反腐工作鼙鼓阵阵,“打虎拍蝇”成绩斐然,全面依法治国的施政理念更是深入民心,万民“点赞”。在反腐败斗争进一步深入的大环境影响下,民众对反腐倡廉工作的关注热情不断攀升,网络举报行为方兴未艾,反腐舆情抓人眼球。在喧嚣吵闹的舆论氛围中,我注意到一个问题,那就是很多人尤其是公职人员对反腐倡廉舆情的认知还存在较大的偏差。例如,有些人反应过激,对反腐舆情充满恐惧心理,认为凡是舆情,必是负面的,忽视舆情之于反腐倡廉的积极意义;有些人反应迟缓,对反腐舆情采取漠视态度,认为舆情没有实际影响,忽略对反腐舆情的社会影响的管理。基于这两点错误认识,本书想表达两层理念。

首先,反腐舆情能够推动反腐倡廉工作的深入,应该成为整饬吏治的妙音要道,而不能被看作避之不及的洪水猛兽。当前,我国的反腐倡廉工作格局主要包含两个层面:一是依靠国家司法力量的制度反腐;二是借助民间互联网行为的网络反腐。尤其是网络反腐行为,在当前拥有6.88亿网民的“大众麦克风时代”,已经成为制度反腐的补充,这一点毋庸置疑。不管是刘铁男还是宋林,都是因为网络举报而成为社会焦点,进而被巨大的舆情压力揭下伪善的面具,显露出原型,最终进入制度反腐的轨道,受到法律的制裁。由此可见,对于公职人员尤其是党政干部而言,务必秉持与时俱进的学习精神,用开放的心态正确对待网络反腐,积极关注舆情信息,重视反腐舆情带来的积极价值。

其次,我们在推崇网络反腐正能量的同时,也要积极引导舆论,避免不规范报道和谣言生成。目前,我国社会正处于矛盾多发的历史时期,网民的意见表达也受多种因素影响,往往带有情绪色彩,存在一定的偏差,对社会带来负面影响。例如,很多人内心存在“仇官”“仇富”“仇警”等情结,怀有“无官不贪”等极端刻板认知。在此思想影响下,有些人喜欢以偏概全,他们看到个别官员因贪腐问题被查处后,进而质疑整个党员和公务员队伍的纯洁性;有些人喜欢主观臆测,他们看到一些披着网络举报外衣的谣言,即便面对真相也不愿意相信司法调查的公正性;更有些人,打着网络反腐的旗号,违反法律法规,侵犯无辜人士的隐私权。凡此种种,均是反腐舆情中衍生相伴的负面影响。党政干部务必对此给予高度重视,积极提升自身的舆情素养和处置能力。在反腐舆情发生后,要学会在第一时间把握舆情的次生灾害和相关影响,积极管理并引导舆情在良性轨道行进,避免负能量的产生,维护党政机构的公信力和良好形象。

“网络舆情是现实问题的折射”,这个理念是舆情研究的共识,舆情的发生和演变有着深刻的社会机理。网络舆情既是社会发展态势的直观镜像,又是能影响社会走向的重要力量和因素。因此,舆情研究已经成为公共治理不可或缺的一门学科。但是,网络舆情的机体结构错综复杂、层次繁多,尽管各类舆情研究层出不穷,但都只能是管中窥豹,而难以穷其全貌。因此,小切口,深度分析的模式也就成为各类舆情研究的不二法门。本书亦秉持此道,弱水三千,只取一瓢,专注反腐倡廉舆情的研究,尽力剖析腐败、反腐倡廉和舆情三者之间的有机联系和逻辑内核,希冀对身处官场之中的官员、研究社会治理的学者、从事腐败查处的纪委工作人员以及对公共事务有着浓厚兴趣的个人洞悉当代官员腐败现象和整饬吏治有所帮助。

有必要说明的是,本书根据文章所揭示的人物和现象的腐败属性、特征、所涉领域等,做了六辑简单归类,但严格说来,并不是很合适,因为其中一些腐败现象与特征有时涉及诸多方面,很难精细把它划归到其中某一类。本书的区分无非是为了成书体例的要求而已,希望读者见谅。

在本书写作出版的过程中,凝聚了众多领导与同事的关爱和帮助。人民日报原副总编辑马利女士慷慨应允作序是本人莫大的荣幸;专栏文稿的写作离不开人民日报原新闻协调部主任、中宣部新闻阅评小组组长曹焕荣先生多年来的悉心阅改。我尤其要感谢人民网副总编辑董盟君女士和人民网舆情监测室秘书长祝华新先生在我的写作过程中给予的鼎力支持,感谢副秘书长单学刚、韩长青、谷文杰等提出的宝贵建议,感谢人民网舆情监测室编辑部主任苏玥及其团队为书稿勘校付出的辛劳。除此之外,本书出版还得到人民日报出版社社长董伟先生的重视、赖凌丽编辑给予的无私帮助,他们的专业素养和敬业精神,让合作过程愉快而美好,令人记忆深刻。

囿于时间、精力和水平局限,本书难免出现疏漏错讹之处,恳望读者及有关专家批评指正。

刘星星

人民日报社金台园

来 源|人民网舆情监测室微信公号